Éléments pour une histoire des Armagnac

Publicité pour le contreplaqué SNBCC dans la revue Nautisme de décembre 1966

Un Armagnac, trois versions...

L'histoire commence avec l’ancêtre de l’Armagnac, « le Calvados » construit en Normandie. Il ressemble beaucoup à sa descendance avec cependant une coque un peu plus courte (7m80) et un lest de 850 kg seulement. Nous n’avons retrouvé qu’une seule unité de cette série : Zizgornif. Une autre unité baptisée Armagnac et construite dans un jardin d'une propriété du Gers, semble appartenir à cette même lignée et annonce la série du même nom.

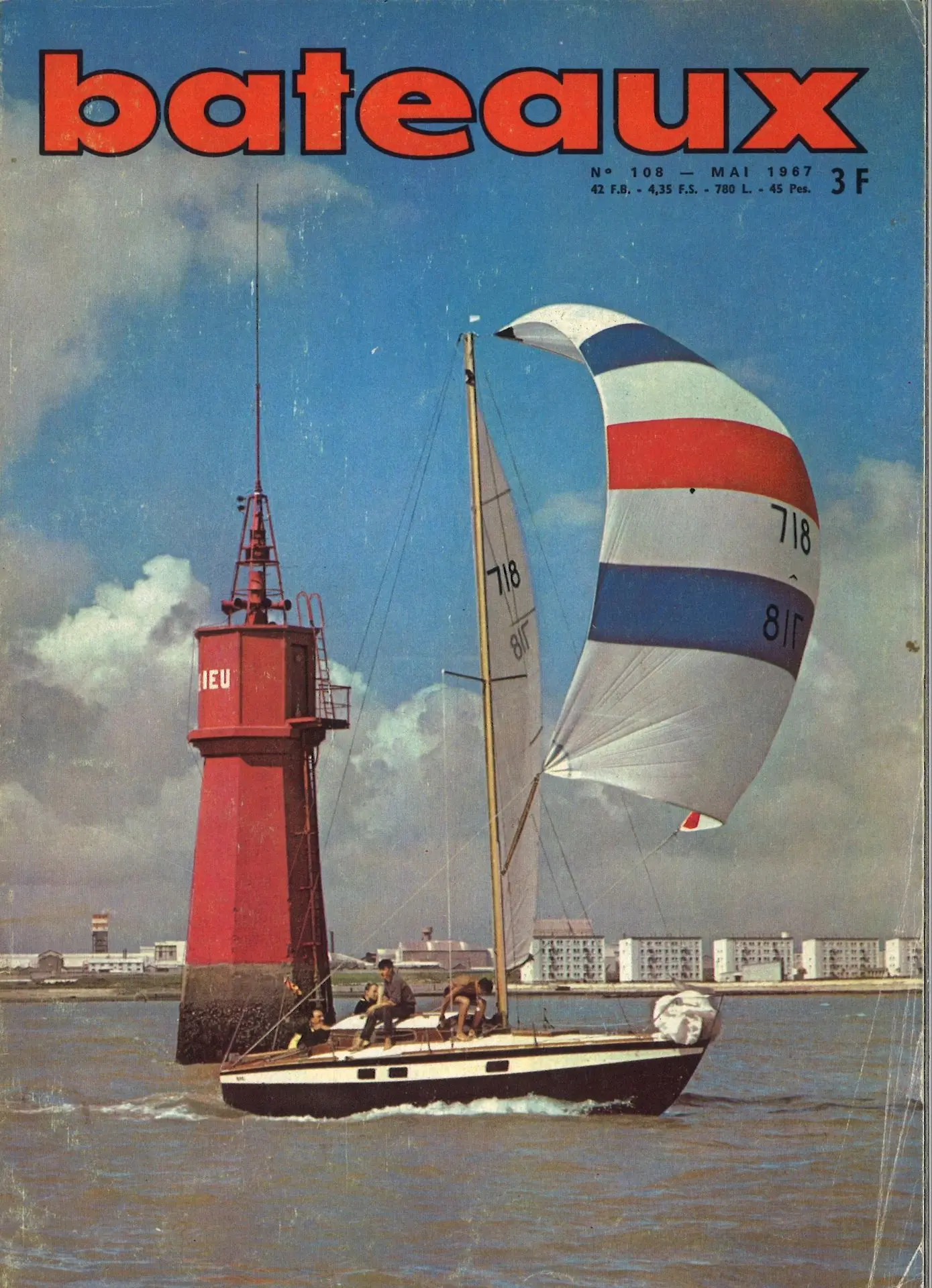

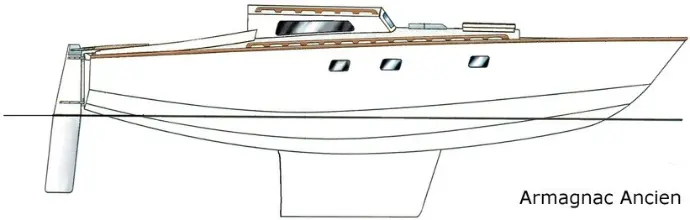

La construction en série de l'Armagnac, alors rallongé à 8 m et avec un lest porté à 1 030 kg, débute durant l'hiver 1965-1966. Les bateaux sont conçus pour la course-croisière : capables de briller en régate tout en offrant sécurité et confort pour la navigation semi-hauturière. Les premiers sortis, Raki et Iskra II, suivis entre autres de Perceval, Lancelot, Dame-jeanne, Morbic II remplissent parfaitement ce programme. Ils accumulent les succès en course (Coupe de l’Atlantique, Semaine de La Rochelle, courses du RORC, etc.). La revue Bateaux publie un essai dans son numéro 101 d’octobre 1966 et la revue Nautisme en décembre. Rapidement, le modèle est adopté par les écoles de voile : GIC-Glénans, GFC, Jeunesse et Marine. Plusieurs chantiers situés sur les trois façades maritimes — Arié-Vernazza (La Rochelle), La Réserve (Nice) et Lemaistre (Fécamp) en produisent une soixantaine, ce sont les « Armagnac 66 » appelés « Armagnac ancien » dans les tables actuelles de la FFV. On les reconnaît à leur rouf en bois et à leurs trois hublots dans la coque, rappelant leur cousinage avec le Muscadet. Ils portent 36 m² de toile au près et disposent d’un lest à bulbe pour un tirant d’eau de 1,37 m.

En 1969, Farandole est mis à l’eau. C’est le premier Armagnac construit chez Aubin, identifiable à son rouf en stratifié et à sa « casquette » en forme de lyre qui protège la descente. Les formes de coque restent proches de la première version, le safran demeurant sur le tableau. Le lest devient plus lourd (1 200 kg pour 1,40 m de tirant d’eau), avec possibilité de trimmer, et le plan de voilure est plus développé (39 m² au près, spi de 58 m²). Aubin, qui devient l’unique constructeur, en réalise 24 ou 25 exemplaires : ce sont les « Armagnac 69 » ou « Armagnac MK1 ». Trois unités tardives sont rallongées (8 m 50), d'une voûte sous laquelle passe le safran.

En 1972, Aubin lance l’IOR 72, une évolution majeure : la coque est définitivement allongée (8,55 m), élargie (2,80 m), l’étrave et le bouchain sont redessinés (le bordé devient vertical), le safran passe sous la voûte, le lest est porté à 1,60 m (GTE 1 100 kg), et le plan de voilure est augmenté (41 m² au près, spi de 64 m²). Le rouf en stratifié ne change pas, mais il peut recevoir un capot coulissant. L’ancien lest, devenu PTE (1 200 kg), demeure disponible pour les croiseurs désirant échouer facilement. Ces unités, parmi lesquelles Iroise, Ventre Bleu et Mervent, se montrent performantes et participent notamment à la Course de l’Aurore. Jusqu’en 1979, Aubin construit 123 Armagnac de ce type. Ce sont les « Armagnac 72 » (PTE ou GTE) ou « Armagnac MK2 ».

Parallèlement, d’autres Armagnac sont réalisés dans divers chantiers français et même en Italie (Gênes), tandis que les plans ont toujours été disponibles pour les constructeurs amateurs.

Si l’on additionne toutes ces versions, on estime qu’il a pu exister entre 200 et 250 Armagnac. L’association en a recensé plus de 150, et les recherches se poursuivent. Les Armagnac ont souvent des histoires attachantes, les uns dans la même famille depuis l'origine ; d’autres ont changé de mains tout en conservant— voire en retrouvant— leur nom d’origine. Beaucoup ont été remarquablement entretenus, certains sauvés alors qu’ils étaient presque perdus, mais quelques unités ont malheureusement été détruites. D'autres ont connu un sort tragique : l'un a fait naufrage en Floride (Palm Beach) en 2008, un autre aurait coulé dans la passe de la Teignouse selon Claude Harlé, la femme de l'architecte.

Toujours élégants, avec leurs coques aux couleurs vives soulignées d’une bande contrastée, leurs voiles souvent impeccables et leurs performances, les Armagnac ne passent jamais inaperçus sur les plans d'eau. Soixante ans après leur création, ils demeurent des voiliers marquants dans l’histoire de la plaisance qui méritent que l’on s'emploie à les faire connaître et naviguer.

On retiendra enfin que chaque version de l'Armagnac connaît, dès le début, des options variées :

Trois variantes de l'Armagnac 66 sont proposées selon l'usage prévu (régate, école, croisière) : Vodka, Gin Fizz et Champagne. Elles sont proposées avec ou sans panneau de descente coulissant, avec ou sans aménagement du poste avant, avec ou sans sixième bannette en toile sur tubes, avec pont continu ou pont à teugue, avec cadènes extérieures ou rentrées, avec mât en bois à double étage de barres de flèche ou mât en alliage avec simple étage…

Il y a également de nombreuses variations de l'Armagnac 72 avec gréement de lac plus élancé pour certaines unités, avec un hublot dans la coque, avec ou sans panneau de descente coulissant, avec lest long ou court, avec lest long tulipé ou sabre (en effet, dès 1975, un nouveau lest long, en forme de sabre, est proposé en option, le premier à le recevoir est Iskra III, sans gain de performance selon les propriétaires de l’époque).

- La motorisation varie également : certains Armagnac sont équipés d’un moteur in-board sail-drive d’une dizaine de chevaux, mais la plupart arborent un hors-bord de 4 à 9,9 cv.

©

Association Armagnac et Compagnie

le 30 octobre 2025

Essai de mise en page à poursuivre...

L'Armagnac 66

La construction en série de l'Armagnac, alors rallongé à 8 m et avec un lest porté à 1 030 kg, débute durant l'hiver 1965-1966. Les bateaux sont conçus pour la course-croisière : capables de briller en régate tout en offrant sécurité et confort pour la navigation semi-hauturière. Les premiers sortis, Raki et Iskra II, suivis entre autres de Perceval, Lancelot, Dame-jeanne, Morbic II remplissent parfaitement ce programme. Ils accumulent les succès en course (Coupe de l’Atlantique, Semaine de La Rochelle, courses du RORC, etc.). La revue Bateaux publie un essai dans son numéro 101 d’octobre 1966 et la revue Nautisme en décembre. Rapidement, le modèle est adopté par les écoles de voile : GIC-Glénans, GFC, Jeunesse et Marine. Plusieurs chantiers situés sur les trois façades maritimes — Arié-Vernazza (La Rochelle), La Réserve (Nice) et Lemaistre (Fécamp) en produisent une soixantaine, ce sont les « Armagnac 66 » appelés « Armagnac ancien » dans les tables actuelles de la FFV. On les reconnaît à leur rouf en bois et à leurs trois hublots dans la coque, rappelant leur cousinage avec le Muscadet. Ils portent 36 m² de toile au près et disposent d’un lest à bulbe pour un tirant d’eau de 1,37 m.

L'Armagnac ancien ou 66

Petit croiseur de 8 mètres de long et 2m67 de large, possédant un lest de 1030 kg et déplaçant 2,5 tonnes en tout.

Développer le descriptif...

L’Armagnac en régate : une histoire de jauges

Lorsque Philippe Harlé dessine l’Armagnac au milieu des années 1960, il ne se contente pas d’imaginer un petit croiseur de série. Il crée un bateau capable de naviguer en famille, d’affronter le large, et surtout de rivaliser avec les meilleurs voiliers de course-croisière de son époque.

L’Armagnac, dans ses différentes versions, va ainsi traverser deux frontières sportives majeures : la Classe IV et la tradition des croiseurs de 18 pieds du RORC, puis la rigueur métrique de la jauge IOR, tout en restant fidèle à son éthique : simplicité, intelligence nautique, robustesse et élégance.

Il s’inscrit dans une époque charnière, celle où la course-croisière moderne se structure, où la plaisance française s’organise, et où les architectes inventent la démocratisation du large.

Les débuts : l’âge d’or de la Classe IV et des “18 pieds”

À leur sortie de chantier, les premiers Armagnac (que l’on qualifiera plus tard de “66”) apparaissent immédiatement dans les classements des régates de l’Atlantique. Ils mesurent 8 mètres hors-tout, portent environ 36 m² au près et disposent d’un lest à bulbe, signe déjà d’une ambition sportive assumée.

Dans les années 1960, les Armagnac courent en Classe IV dans la catégorie internationale des 18 pieds du RORC. Cette dernière correspond, dans l’article de Nautisme (octobre 1966), à des croiseurs dont la longueur à la flottaison est inférieure à 7,32 m, ce qui place l’Armagnac au cœur de la famille de bateaux qui préfigure la future Half-Ton Class. Au-delà de cette longueur indicative, cette mesure résulte d’une formule complexe intégrant dimensions, surfaces de voiles et déplacement.

Les résultats ne tardent pas : Raki, Iskra II, Morbic II, Dame-Jeanne et quelques autres s’imposent ou se classent régulièrement en tête. La Rochelle – Les Sables, Coupe de l'Atlantique (surnommée « half ton cup » dans la presse), Cherbourg-Dinard, Semaine de la Rochelle : l’Armagnac gagne des titres, mais gagne surtout une réputation. On vante sa réactivité dans le clapot, sa stabilité de route sous spi, sa capacité à rester marin malgré ses dimensions modestes.

Un article de Nautisme (décembre 1966) loue ses qualités “planantes”, son cockpit “immense pour un 8 mètres” et sa robustesse “sans lourdeur inutile”. On y lit déjà la marque d’Harlé : un architecte pour qui l’efficacité n’exclut pas le sens marin.

Iskra II en régate

Vainqueur de la Semaine de la Rochelle en 1967, l'Armagnac Iskra II d'André et Térénia Autin fait parler la poudre sur les plans d'eau. Ils seront tellement satisfaits de leur bateau qu'ils feront construire en 1975 un deuxième Armagnac version IOR avec un lest spécialement dessiné pour eux par Philippe Harlé. Leur bateau participa avec Térénia et sa fille Laurence au rassemblement des Armagnac de 2005 à L'Aber-Ildut.

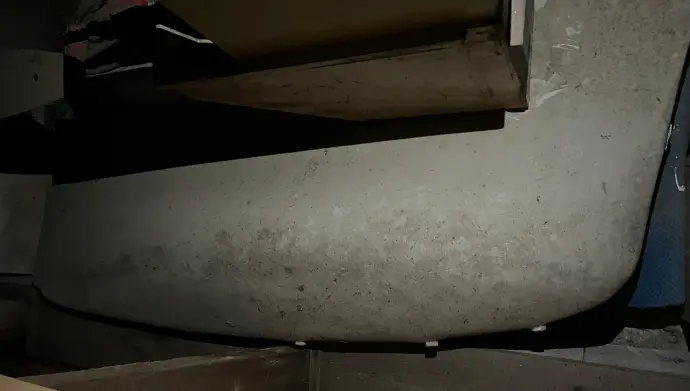

Lest de Morbic II

Morbic II est un Armagnac 66 appartenant aux frères Eliès qui a été transformé avec un lest alourdi de 200 kg au moyen d'un bloc de fonte boulonné par-dessous. Le lest est aujourd'hui stocké au chantier des Ileaux à Noirmoutier.

1969 : l’Armagnac évolue, en même temps que les jauges

Avec la version dite “Armagnac 69”, Harlé adapte son plan aux exigences de la compétition. La carène évolue légèrement, mais c’est surtout le plan de voilure qui change : la grand-voile s’agrandit, la surface au près passant à environ 39 m². Le mât gagne en hauteur et la puissance augmentent.

Pourquoi cette évolution ? Parce que dans l’ultime période de la jauge RORC, augmenter la grand-voile est souvent plus rentable que développer un jeu de voiles d’avant complexe et pénalisant. On navigue à la recherche du meilleur rapport puissance / pénalité de jauge.

Cette période récompense encore les Armagnac, notamment Farandole (Armagnac 69) et Morbic II (Armagnac 66 optimisé, lest alourdi et voilure augmentée), qui accumulent des places d’honneur dans les classements publiés dans la revue Bateaux en 1969-70.

1972 : l’entrée dans l’ère IOR – l’Armagnac devient Half-Ton moderne

En 1972, tout change : la jauge IOR s’impose mondialement. Harlé anticipe et adapte l’Armagnac. Ce nouveau modèle, construit par les chantiers Aubin, allonge la coque à 8,55 m, rectifie l’étrave, verticalise les bouchains, place le safran sous la voûte et porte la surface au près à 41 m².

Paradoxalement, la grand-voile est légèrement réduite par rapport à la version 1969 au profit du génois — la règle IOR pénalisant fortement la toile arrière, en particulier la chute de grand-voile. La puissance totale augmente toutefois (41 m² au près, contre 39 m² en 1969). Harlé, fidèle à sa rationalité, optimise : la puissance demeure, mais elle est redistribuée pour faire naître un voilier propre à la règle, capable de se battre avec un rating de 20,7 pieds IOR, le cœur même de la future Half-Ton Cup.

L’Armagnac 72 ne remportera pas la Half-Ton Cup — qui bascule rapidement vers des prototypes plus légers et radicaux — mais plusieurs Armagnac participent à la Course de l’Aurore (future Solitaire du Figaro), événement majeur de la course au large en solitaire.

Ainsi, le même bateau traverse deux cultures de jauge : Classe IV et 18 pieds du RORC, puis Half-Ton IOR.

L'Armagnac Aurore

Les archives du site Histoire des Halfs attestent notamment la participation à la Course de l'Aurore de 3 Armagnac :

- l'un mené par Bastier en 1974 ;

- Six Roses, mené par Pailler et Aurore doté d’un mât plus grand et mené par Didier Dormaels en 1976.

Aujourd’hui : l’héritage sportif

Aujourd’hui encore, l’Armagnac continue à courir en OSIRIS (anciennement HN). Les rating actuels situent les :

Armagnac 66 en 11

Armagnac 69 en 12

Armagnac 72 en 13

On trouve des Armagnac dans les régates locales (Régates du Bois de la Chaise, Semaine du Golfe, Lilas Blancs), mais aussi dans des régates plus exigeantes comme le Treco ou le Tour du Finistère à la voile. Les résultats continuent d'être très honorables puisqu'il n'est pas rare de trouver encore des Armagnac sur les podiums.

Viltansou au portant

Les Armagnac continuent de régater comme Viltansou de Claude Tanniou, ici à l'Obelix Trophy en 2018.

Un bateau de mer, avant d’être un bateau de règle

Il serait facile de réduire l’Armagnac à ses coefficients. Ce serait lui faire injure. S’il marque son époque, ce n’est pas uniquement par ses victoires, mais parce qu’il donne à une génération le goût de la mer au large, à un prix raisonnable, avec une sécurité rassurante, et la potentielle fierté de monter sur un podium.

Dans un monde où beaucoup de Half-Ton deviennent vite fatigants, instables, ou extrêmes, l’Armagnac reste équilibré, tolérant, solide. C’est sans doute pourquoi tant d’unités ont survécu, souvent sauvées, restaurées, chéries. Et pourquoi il navigue encore, capable de faire rêver, capable aussi de surprendre.

L’Armagnac, c’est la victoire de la raison sur le dogme, du marin sur le calcul pur.

Un bateau pour régater, mais d’abord un bateau pour naviguer.

©

Association Armagnac et Compagnie

le 30 octobre 2025

Bibliographie & Sitographie

Presse d’époque

Nautisme, décembre 1965 : “Ces encombrantes voiles d’avant”, Philippe Harlé

Nautisme, décembre 1966 : “Au banc d’essai : l’Armagnac – Raki”

Cahiers du Yachting, janvier 1967 : Essai de l’Armagnac

Bateaux, juin 1966 : “La Rochelle – Les Sables : Raki 1er”

Bateaux, juillet 1967 : résultats Semaine de La Rochelle

Bateaux, septembre 1966 : “Cowes–Dinard : Raki en vue”

Bateaux, août 1970 : résultats des bateaux de la Classe IV

Bateaux, septembre 1969 : Coupe Atlantique, Classe IV, Farandole

Le Monde, années 1960-70 : rubriques nautiques (courses RORC et GCL)

Sources historiques spécialisées

Histoire des Half Tonners — www.histoiredeshalfs.com

International Offshore Rule Archives

Fédération Française de Voile — tables OSIRIS/HN

Archives et témoignages

Famille et archives Harlé, Aubin, Arié

Témoignages propriétaires d’unités d’époque (Iskra II, Raki, Morbic II…)

Association Armagnac & Compagnie

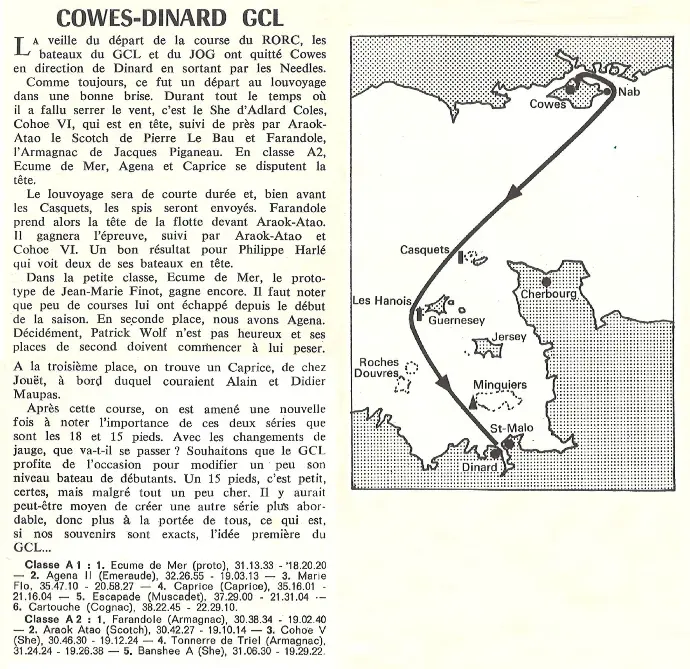

Farandole participe à la course Cowes-Dinard

Article de la revue Bateaux de septembre 1969